Alternative und parallele Betriebsweise

Eine Hybridheizung arbeitet je nach Einstellung alternativ oder parallel. Aber was bedeutet das?

Bivalente Betriebsweise

Hierbei handelt es ich um einen Sammelbegriff für Systeme mit zwei Heizquellen, die sich die Arbeit teilen. Es gibt zwei Varianten:

- bivalent-alternativ

- bivalent-parallel

Alternative Betriebsweise

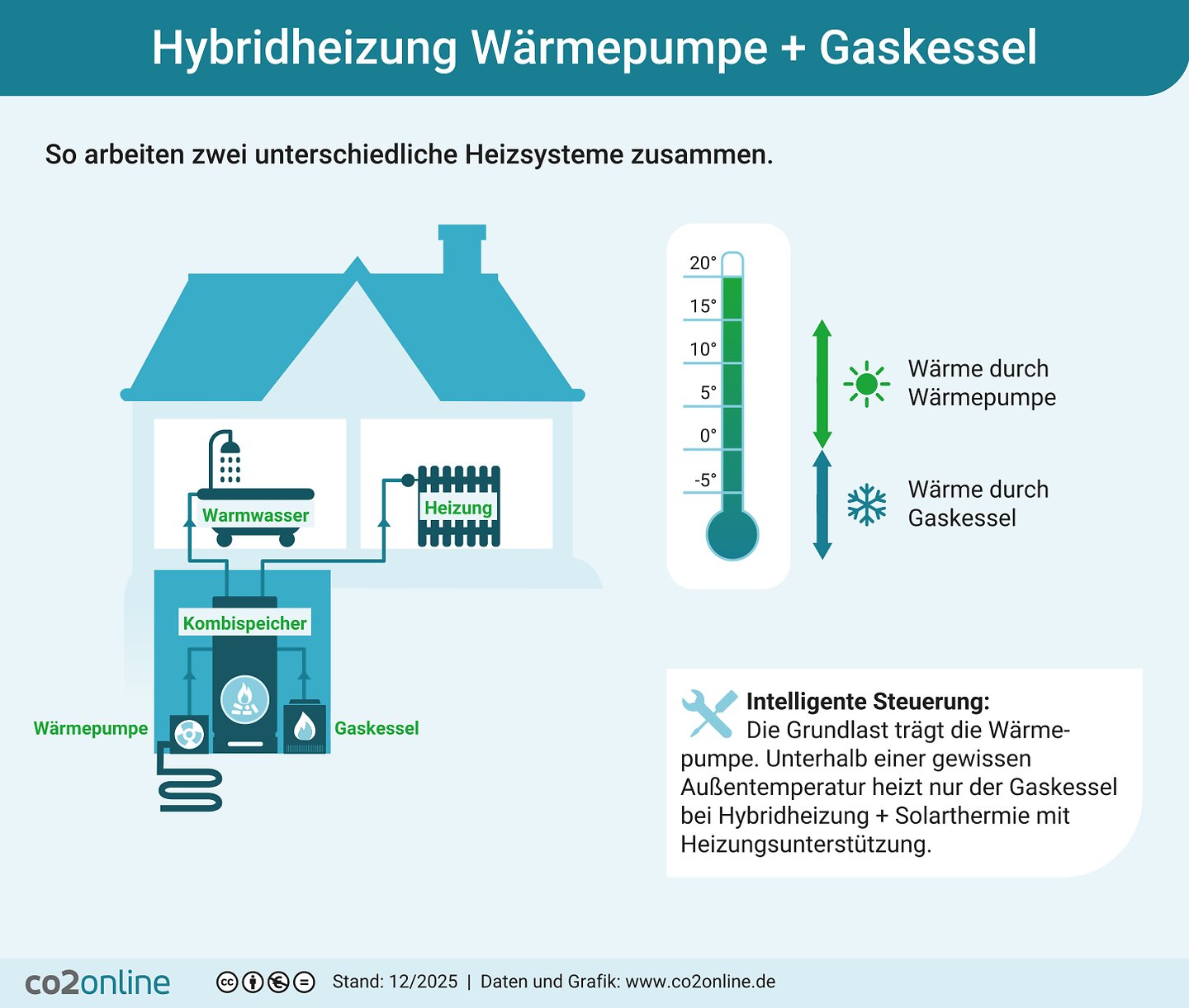

Hierbei ist nur ein Wärmeerzeuger aktiv – je nach Situation wird entweder die erneuerbare oder die konventionelle Heizung genutzt. Die Umschaltung erfolgt automatisch (z. B. bei einer bestimmten Außentemperatur). Diese Betriebsweise ist typisch für: Gas + Wärmepumpe, bei der die Wärmepumpe bis beispielsweise 5 Grad Celsius läuft, darunter übernimmt der Gaskessel.

Parallele Betriebsweise

Beide Wärmeerzeuger können gleichzeitig arbeiten, etwa wenn der Wärmebedarf besonders hoch ist. Das System kombiniert dann erneuerbare + fossile Energiequellen, um effizient und zuverlässig zu heizen.

Der Bivalenzpunkt einer Hybridheizung

Die Temperaturgrenze, ab der die Hybridheizung ihre Betriebsart (stufenweise) ändert, wird in der Fachsprache als Bivalenzpunkt bezeichnet. Dieser kann fest oder flexibel sein. Die folgende Infografik zeigt ein Beispiel für einen flexiblen Bivalenzpunkt. Das bedeutet: Sinken die Außentemperaturen unter 6 Grad Celsius, springt die Gasheizung ein und unterstützt (oder ersetzt) die Wärmepumpe. In der Praxis kann dieser Bivalenzpunkt individuell angepasst werden. Ist das Gebäude beispielsweise energetisch in einem guten Zustand, muss die Gasheizung deutlich später (etwa bei 0 Grad Celsius) zugeschaltet werden.