Hybridheizung im Altbau:

Lohnt sich die Kombination?

22.07.2025 Lesedauer: min Minh Duc Nguyen

Inhalte

- Hybridheizung im Altbau – warum gerade jetzt wichtig?

- Was ist eine Hybridheizung?

- Hybridheizung im Altbau – was ist zu beachten?

- Passende Hybridlösung richtet sich nach dem energetischen Zustand

- Was sind die Vor- und Nachteile einer Hybridheizung im Altbau?

- Vor- und Nachteile einer Hybridheizung auf einen Blick

- Vergleich: Hybridheizung vs. Alternativen

- Welche Förderung für eine Hybridheizung gibt es?

- Für wen lohnt sich eine Hybridheizung wirklich?

- Checkliste für eine Hybridheizung

Alt- und Neubauten unterscheiden sich insbesondere beim Wärmebedarf stark voneinander. Eine passende Hybridheizung für einen Altbau zu finden, ist daher keine leichte Aufgabe. Wie Sie eine geeignete Hybridheizung finden und warum diese gerade jetzt eine wichtige Rolle einnimmt, erfahren Sie hier.

Modernisieren mit einer neuen Heizung?

Finden Sie heraus, welche Modernisierungsmaßnahmen für Ihr Vorhaben am sinnvollsten sind.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

- Hybridheizung vor allem als Zwischenlösung sinnvoll

- Eine energetische Sanierung ist kurzfristig nicht notwendig, langfristig aber weiterhin ratsam

- Viele Altbauten sind auch ohne Sanierung bereit für eine Wärmepumpe

- Umweltfreundlicher Teil der Hybridheizung ist förderfähig

Wer die Wärmewende im eigenen Haus vorantreiben möchte, sollte sich weder von niedrigen Decken noch von modriger Luft oder Platzmangel abschrecken lassen. Stefan Rahmstorf aus Potsdam ist so einer. Er steht im Heizungskeller und erzählt seine Sanierungsgeschichte. Um ihn herum zwei Speicher, einer für das Trinkwasser, einer für die Heizung, daneben die Inneneinheit einer Wärmepumpe sowie ein paar Druckausgleichsgefäße. Die unverputzten Wände sind voller Röhren und Kabel. Das Funzellicht der Glühbirne lädt nicht unbedingt zum Verweilen ein. Und doch ist gerade dieser Ort – ein Keller in einem typischen Altbau, wie es ihn hierzulande millionenfach gibt – entscheidend für das Gelingen der Wärmewende.

Hybridheizung im Altbau – warum gerade jetzt wichtig?

Ähnlich wie Stefan Rahmstorf geht es sehr vielen Menschen, die in einem Bestandsgebäude leben und sich fragen: Welche Heizlösungen gibt es? Welche ist die beste? Wie gehe ich am besten vor? Vor allem mit Blick auf das Gebäudeenergiegesetz, das in den vergangenen Jahren für viele Emotionen gesorgt hat, wird die Frage nach der passenden Heizung für einen Altbau immer relevanter. Ein Begriff, der in dem Kontext immer wieder auftaucht, ist „Hybridheizung“.

Was ist eine Hybridheizung?

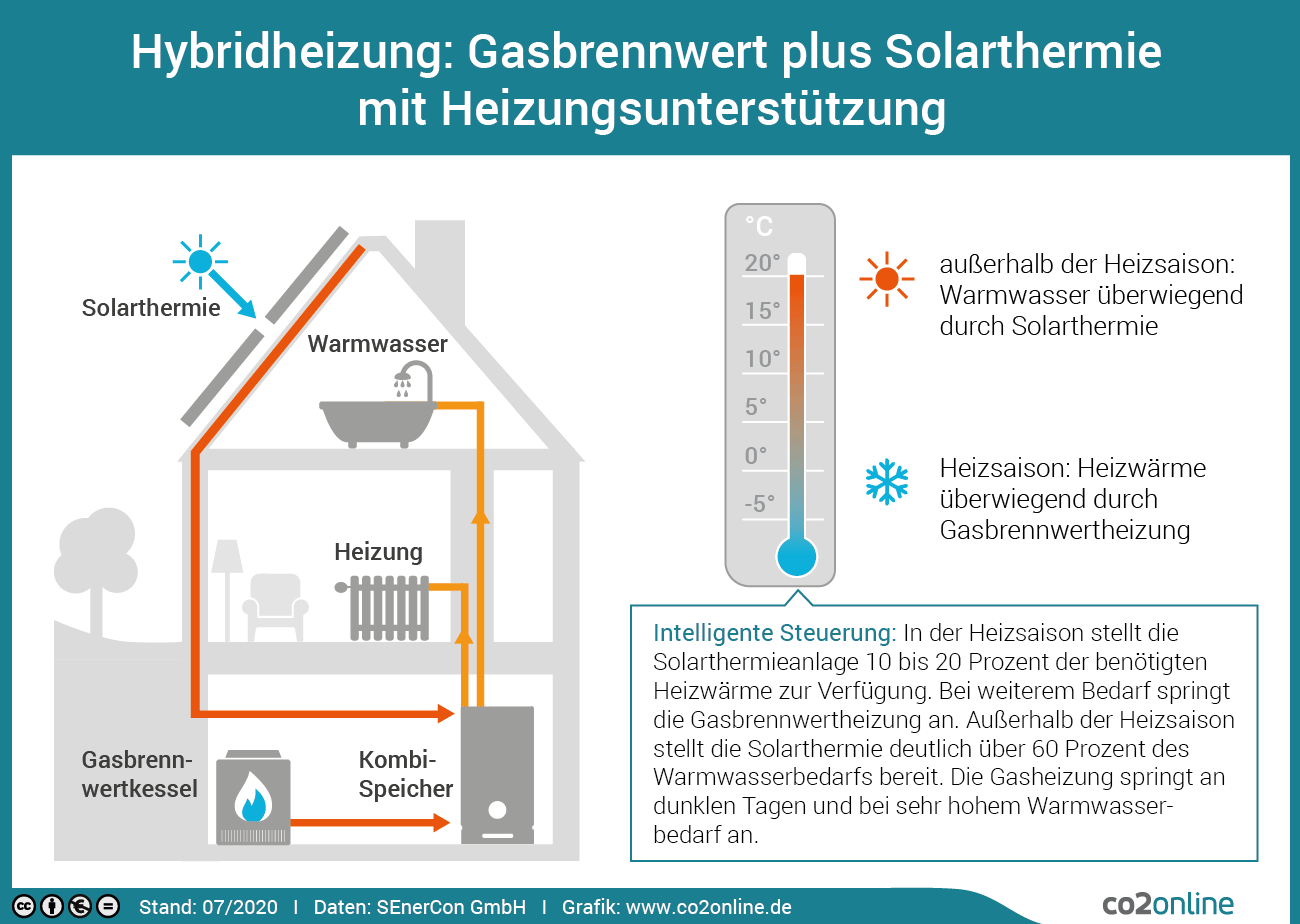

Eine Hybridheizung kombiniert einen bestehenden Wärmeerzeuger mit einem weiteren. Ein fester Bestandteil ist ein Pufferspeicher, der die Wärme zwischenspeichert und zeitversetzt abgibt. Eine Steuerungseinheit regelt den Betrieb und sorgt dafür, dass alles reibungslos und kosteneffizient läuft. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das folgende Beispiel einer Hybridheizung, die aus einem Gaskessel und einer Solarthermieanlage besteht.

Hybridheizung vs. klassische Heizung

Anders als bei einer klassischen Heizanlage mit einem Wärmeerzeuger gibt es bei der Hybridheizung zwei Geräte. Diese nehmen erstens mehr Platz in Anspruch und müssen zweitens miteinander kombiniert werden. Das kann aber mit Blick auf das oben genannte Gebäudeenergiegesetz viele Vorteile haben. Dazu später mehr.

Hybridheizung im Altbau – was ist zu beachten?

Gut zwei Drittel aller Wohngebäude hierzulande wurden vor 1977 gebaut. Wenn keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, sind sie energetisch auf einem sehr schlechten Niveau. Das heißt, der Energieverbrauch pro Quadratmeter ist gegenüber einem Neubau bis zu fünfmal höher. Einen groben Überblick liefert die nachfolgende Tabelle.

Energieeffizienzklassen für ein Haus

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Angenommene Kosten: 15 Cent je Kilowattstunde Brennstoff (Richtwert) Stand: 01. Juli 2022

Quelle: Verbraucherzentrale NRW

Passende Hybridlösung richtet sich nach dem energetischen Zustand

Für die Suche nach der passenden Hybridheizung im Altbau bedeutet das: Der aktuelle beziehungsweise in naher Zukunft erreichbare energetische Zustand des Gebäudes entscheidet darüber, welche Kombination am besten geeignet ist. Ist das eigene Gebäude energetisch gesehen nicht für die gewünschte Hybridheizung geeignet, bleibt nur die eine Lösung: energetisch sanieren. Genau das hat Stefan Rahmstorf gemacht.

Wärmepumpe im Altbau – Sanierung sei Dank

Sein Haus hat er umfassend saniert. Heißt konkret: Außenwand sowie Dach gedämmt und die Fenster erneuert. Mit einem Schlag war das 1930 erbaute Gebäude, das jahrelang mit einer Gasheizung beheizt wurde, wärmepumpentauglich. In dem Fall hat sich Rahmstorf für eine Erd-Wärmepumpe entschieden. In Kombination mit der vorhandenen PV- und Solarthermieanlage läuft diese sehr effizient, wie die bisherige Auswertung zeigt. Die Jahresarbeitszahlen betragen 4,8 fürs Heizen und 4,5 fürs Warmwasser.

Was sind die Vor- und Nachteile einer Hybridheizung im Altbau?

Alte Bestandsgebäude haben einen hohen Wärmebedarf, je nach Energieeffizienzklasse liegt dieser oft bei mehr als 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Diesen Bedarf decken meist konventionelle Heizsysteme wie Gas- und Ölheizungen, die wiederum eine sehr hohe Vorlauftemperatur haben. Das verursacht einerseits hohe Energiekosten und ist andererseits ab 2045 nicht mehr erlaubt. Denn Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein.

Hybridheizung als Brückenlösung für den Altbau

Genau hier kann die Hybridheizung eine bedeutende Rolle einnehmen: als Brückentechnologie. Das bedeutet konkret, dass Besitzer*innen von Altbauten zusätzlich zum bestehenden Wärmeerzeuger eine Heizung auf Basis erneuerbarer Energien einbauen können. Je nach Heizungstyp kann diese die Heizlast (und die Warmwasserbereitung) komplett übernehmen. Die alte Heizung bleibt weiterhin bestehen und kann bei Bedarf zugeschaltet werden.

Sichere Wärmeversorgung und mehr Klimaschutz

Mit dem alten Wärmeerzeuger im Hintergrund brauchen Hausbesitzer*innen weniger Angst zu haben, dass sie in den Wintermonaten plötzlich frieren müssen – vor allem, wenn das Haus energetisch noch nicht in einem optimalen Zustand ist. Und weil die neue Heizung auf Basis erneuerbarer Energie arbeitet, wird weniger CO2 in die Luft gepustet. Das wiederum ist besser für das Klima.

Staatliche Förderung für umweltfreundliche Hybridheizungen

Hybridheizungen werden staatlich gefördert, konkret nur der Teil, der umweltfreundlich arbeitet. Wer beispielsweise eine Ölheizung um eine thermische Anlage erweitert, bekommt bis zu 70 Prozent der Kosten für die Anlage bezuschusst. Das Gleiche gilt für die Erweiterung um eine Wärmepumpe oder Pelletheizung.

Mehr Wärmeerzeuger bedeuten mehr Kosten

Auf der anderen Seite nimmt eine Hybridheizung oft auch viel Platz in Anspruch. Je nach Betriebsweise müssen beide Wärmeerzeuger regelmäßig gewartet und optimiert werden. Das kostet Geld.

Energieabhängigkeit bleibt weiterhin

Handelt es sich bei der Hybridheizung um eine konventionelle Heizung mit einer PV- oder Solarthermieanlage, werden weiterhin fossile Energieträger verbrannt. Das ist auf lange Sicht gesehen kostenintensiv und zudem klimaschädlich.

Im Folgenden finden Sie alle Vor- und Nachteile einer Hybridheizung auf einen Blick:

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Vergleich: Hybridheizung vs. Alternativen

Wie im oberen Abschnitt bereits erwähnt, ist der aktuelle oder geplante energetische Zustand des Gebäudes entscheidend für die Wahl des passenden Heizsystems. Wer ohnehin vorhat, das Haus zu dämmen oder die Fenster zu erneuern, sollte zu einer Heizlösung greifen, die mittel- und langfristig mit dem Gebäudeenergiegesetz kompatibel ist.

Wärmepumpe und Altbau? Kein Problem!

Anders als von vielen behauptet, ist ein wirtschaftlicher Betrieb mit einer Wärmepumpe in einem Altbau in den meisten Fällen möglich. Entscheidend dafür sind:

- Der Wärmebedarf bzw. die Energieeffizienzklasse

- Die passende Wärmepumpe

In einer viel zitierten Feldstudie des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme, kurz ISE, wurden über 40 Bestandsgebäude mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Das Ergebnis: Der Einsatz ist grundsätzlich möglich. Die Grenze des wirtschaftlich Machbaren liege demnach bei 150 kWh/m2. Das bedeutet, ein Gebäude der Energieeffizienzklasse D bis E könnte ohne Sanierungsmaßnahme mit einer Wärmepumpe beheizt werden. Die Autor*innen empfehlen aber ausdrücklich, die 150 kWh/m2 als Grenze zu verstehen. Es sei immer sinnvoller, den Wert möglichst niedrig zu halten.

Zwar gibt es schon seit Jahren sogenannte Hochtemperaturwärmepumpen zu kaufen. Diese sind in der Lage, Vorlauftemperaturen von über 70 Grad Celsius zu erzeugen. Die Mehrkosten für diese Geräte lohnen sich laut ISE-Experten aber nicht. Stattdessen empfehlen sie, das Haus vorher energetisch zu sanieren, sodass eine kleinere Wärmepumpe ausreicht.

Fernwärme und Altbau? Nicht überall möglich!

Eine weitere Alternative zu einer Hybridheizung ist ein Fernwärmeanschluss. Hierfür muss nur im Heizraum eine Fernwärmestation installiert werden. Ein eigener Wärmeerzeuger ist nicht notwendig. Fernwärme ist aber nicht flächendeckend verfügbar und kommt somit für viele Hausbesitzer*innen nicht infrage.

Pelletheizung und Altbau? Bleibt vorerst erlaubt!

Wer in einer Region mit viel Forstwirtschaft lebt oder sogar über eigenes Holz verfügt, für den ist der Einsatz einer Holzheizung vielleicht sinnvoll. Denn die Technik gilt als bewährt und sicher. Im Falle einer Pelletheizung ist mit modernen Fördertechniken und qualitativ hochwertigen Pellets sogar ein automatischer Betrieb wie bei einer Öl- oder Gasheizung jederzeit möglich. Allerdings ist das Heizen mit Holz umstritten. Je nach politischer Lage kann sich dessen Bewertung als umweltfreundlich oder umweltschädlich schnell ändern.

Neue Gasheizung statt Hybridheizung im Altbau? Besser nicht!

Im Jahr 2024 wurden mehr als 400.000 neue Gasheizungen gekauft und installiert. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Nachteile sind hingegen eindeutig: Langfristig lohnt sich eine neue Gasheizung kaum. Was das im Detail bedeutet, erklärt mein Kollege Marco Schnorbus in diesem Video.

Auch aus der Politik gibt es mittlerweile eindeutige Signale. Zuletzt hat Bauministerin Verena Hubertz in einem Zeitunginterview Hausbesitzer*innen geraten, auf keinen Fall noch mal eine Gasheizung einzubauen.

Welche Förderung für eine Hybridheizung gibt es?

Wer in eine Hybridheizung investiert, die erneuerbare Energien nutzt, kann von staatlicher Förderung profitieren – jedoch nur auf den erneuerbaren Teil. Die KfW-Bank bietet eine Grundförderung in Höhe von 30 Prozent der Investitionskosten. Zusätzlich können zwei Boni kombiniert werden, sodass insgesamt bis zu 70 Prozent Zuschuss möglich sind.

- Klima-Geschwindigkeitsbonus: Dieser Bonus wird zusätzlich zur Grundförderung gewährt, wenn Sie selbst in Ihrem Haus oder Ihrer Eigentumswohnung wohnen. Wer frühzeitig handelt, profitiert besonders, denn der Bonus wird über die Jahre schrittweise reduziert und entfällt ab dem Jahr 2037 vollständig.

- Einkommensbonus: Auch dieser Bonus wird zur Grundförderung addiert und richtet sich an selbstnutzende Eigentümer*innen mit vergleichsweise geringem Einkommen.

Die Förderung kann entweder als Zuschuss oder über zinsgünstige Kredite der KfW in Anspruch genommen werden. Je nach Region können zudem weitere Förderprogramme ergänzend genutzt werden. Einen Überblick über passende Angebote bietet unser Fördermittelrechner:

Zum FördermittelCheckFür wen lohnt sich eine Hybridheizung wirklich?

Eine Hybridheizung ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie eignet sich sowohl für Altbauten als auch für Neubauten. Denn sie kombiniert nicht nur konventionelle Heiztechnik mit umweltfreundlicher, sondern ermöglicht auch weitere Konstellationen.

Hybridlösungen für den Altbau

Insbesondere Besitzer*innen von Bestandsgebäuden profitieren von der Vielseitigkeit einer Hybridheizung. Je nach energetischem Zustand des Gebäudes, örtlichen Gegebenheiten, persönlichen Präferenzen und finanziellen Möglichkeiten können sie die für sie passende Lösung wählen. Im Folgenden drei Szenarien:

- Funktionierender Heizkessel (älter als 10 Jahre) vorhanden, Wärmebedarf unter 130 kWh/m2, Sanierungsvorhaben geplant: In diesem Fall kann sich die Kombination aus bestehendem Heizkessel und neuer Wärmepumpe lohnen. Die Dimensionierung der Wärmepumpe kann sich am Wärmebedarf nach der Sanierung orientieren.

- Funktionierender Heizkessel (älter als 20 Jahre) vorhanden, Wärmebedarf über 130 kWh/m2, aufgrund finanzieller Engpässe ist kein Sanierungsvorhaben geplant. In diesem Fall kann sich die Kombination aus bestehendem Heizkessel und neuer Solarthermieanlage lohnen. Die Anlage kann den Kessel in den Übergangsmonaten unterstützen und an warmen Tagen die Warmwasserbereitung vollständig übernehmen.

- Ein funktionierender Heizkessel (älter als 20 Jahre) ist vorhanden und der Wärmebedarf liegt bei über 130 kWh/m2. Aufgrund unterschiedlicher Prioritätensetzungen einzelner Wohnungseigentümer*innen wurde bislang kein Sanierungsvorhaben geplant. In erster Linie lohnt sich hier keine Hybridheizung, sondern ein oder besser mehrere Beratungsgespräche vor Ort mit Fachleuten wie Energieberater*innen, Architekt*innen oder Bauingenieur*innen. Ziel ist es, eine für die WEG optimale Heizlösung zu finden, mit der alle Bewohner*innen leben können.

Hybridlösungen für den Neubau

Neue Wohngebäude müssen bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Eine Heizung auf fossiler Basis kommt somit nicht infrage. In der Praxis hat sich die Wärmepumpe als Standard-Heizung in Neubauten durchgesetzt. Daneben spricht alles dafür, zusätzlich dazu eine PV-Anlage zu installieren. In Kombination mit einem Elektroauto werden Sie so immer energieautarker und leisten zudem einen großen Beitrag zum Klimaschutz.

Hybridlösung immer individuell ermitteln

Zurück in Potsdam. Stefan Rahmstorf erinnert sich noch gut an das Gespräch mit seinem Heizungstechniker: „Sie brauchen dringend eine neue Gastherme“, sagte dieser zu ihm. Rückblickend ist er froh, diesen Tipp nicht umgesetzt zu haben. Allerdings ist ihm auch bewusst, dass er als Klimaforscher über deutlich mehr Fachwissen verfügt als der durchschnittliche Hausbesitzer. Daher empfiehlt Rahmstorf allen Sanierenden, sich im Vorfeld ausführlich beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.

Den vollständigen Erfahrungsbericht können Sie hier nachlesen.

Praxistest: Nachhaltig heizen mit WärmepumpeCheckliste für eine Hybridheizung

Ob eine Hybridheizung die optimale Heizlösung für Ihr Haus ist, lässt sich nur vor Ort und mit professioneller Unterstützung ermitteln. Fürs Erste kann aber eine Checkliste hilfreich sein.

Platzangebot im Heizungsraum

- Ausreichend Platz für zwei Wärmeerzeuger (z. B. Wärmepumpe + Gastherme)

- ggf. zusätzlicher Raum für Pufferspeicher und Steuerungseinheit

Hydraulische Einbindung

- Kompatible Heizkreise (z. B. für Heizkörper und/oder Fußbodenheizung)

- Passende Dimensionierung und Integration der Wärmeerzeuger

Pufferspeicher (häufig erforderlich)

- Dient zur Zwischenspeicherung der Wärme

- Erforderlich für den effizienten Betrieb bei mehreren Wärmequellen

Intelligente Steuerung

- Regelungstechnik zur automatischen Priorisierung der Wärmequellen

- Optimal: Wettergeführte oder bedarfsgeführte Steuerung

Schornstein / Abgasführung

- Bei Einsatz eines Gas-, Öl- oder Pelletkessels: geeigneter Kaminzug erforderlich

- ggf. Sanierung des Schornsteins notwendig

Elektrischer Anschluss (bei Wärmepumpe oder Steuerung)

- Anschluss mit ausreichender Leistung (auch Drehstrom für Wärmepumpe)

- Absicherung durch Elektrik-Fachkraft

Genehmigungen & Vorschriften

- Einhaltung der geltenden Normen (z. B. DIN V 18599, GEG)

- ggf. wasserrechtliche Genehmigung (bei Erdwärmepumpe)

Fördervoraussetzungen (wenn Zuschuss gewünscht)

- Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs

- Ggf. Einbindung eines/einer Energieeffizienz-Expert*in

- Förderfähige Kombination laut BEG-Richtlinie