Das schwarze Ungetüm neben ihm, das den 1,90 Meter großen Mann so klein erscheinen lässt, ist ein Stromspeicher mit einer nutzbaren Kapazität von 33 kWh und einer Leistung von 30 kW. Hier wird der Strom vom Dach, der von einer 21,5 Kilowatt Peak großen PV-Anlage erzeugt wird, zwischengespeichert und voll automatisiert an die Mietparteien weitergeleitet.

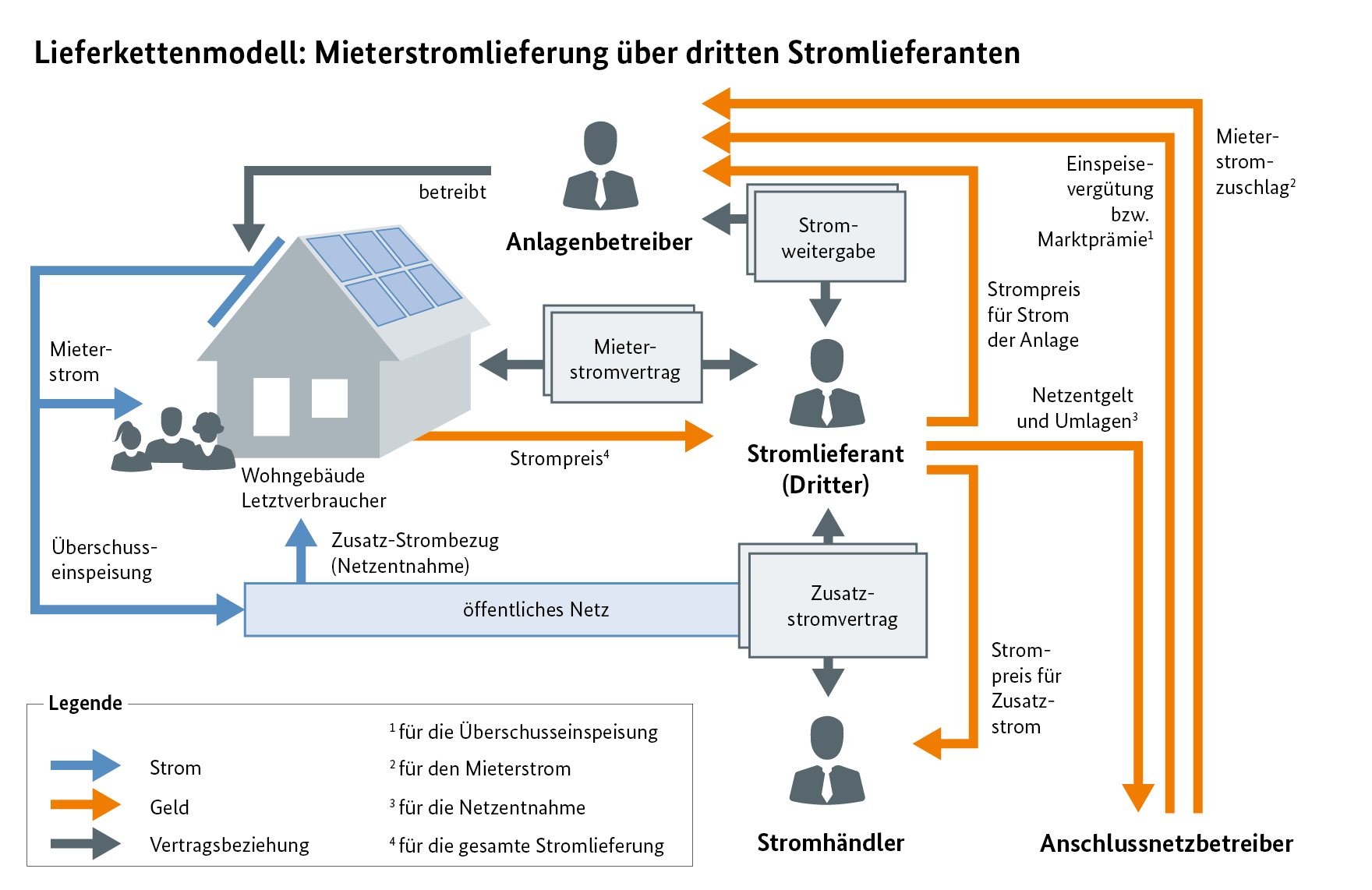

Das Konzept dahinter ist nicht neu. Aber erst mit dem Inkrafttreten des sogenannten Solarpaket I im Sommer 2024 rückt es mehr und mehr in den Fokus. Die Rede ist vom Mieterstrom.