CO2-Preis: So können Sie sparen

10.03.2025 Lesedauer: min Jens Hakenes

Inhalte

- 1. Was ist der CO2-Preis?

- 2. Wie hoch ist der CO2-Preis?

- 3. Wie hoch ist der CO2-Preis fürs Heizen?

- 4. Wie werden die CO2-Kosten seit 2023 aufgeteilt?

- 5. Ist für Biogas ein CO2-Preis zu zahlen?

- 6. Wie hoch ist der CO2-Preis fürs Tanken?

- 7. Wie wird sich der Preis voraussichtlich entwickeln?

- 8. Wie kann ich zusätzliche Kosten durch den CO2-Preis vermeiden?

- CO2-Preis: Tipps für Eigentümer*innen

- CO2-Preis: Tipps für Mieter*innen

- CO2-Preis: Tipps für Autofahrer*innen

Seit 2021 wird eine Abgabe für Handel mit Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Benzin und Diesel erhoben. Diesen CO2-Preis geben Händler*innen weiter. Heizen und Autofahren wird teurer. Dafür sinken die Kosten an anderer Stelle. Viele Mieter*innen müssen nur einen Teil übernehmen. 2024 und 2025 ist der CO2-Preis deutlich gestiegen – und wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Doch die Mehrkosten lassen sich oft vermeiden.

Die wichtigsten Fakten auf einem Blick

- Abgaben fürs Heizen und Tanken steigen – Abgaben für Strom gesunken

- bei Heizen mit Öl besonders hohe Kosten durch CO2-Preis

- Vermieter*innen übernehmen Zusatzkosten seit 2023 bis zu 95 Prozent

- CO2-Preis steigt jedes Jahr: von 25 bis zwischen 55 und 65 Euro je Tonne

- Ziel: klimaschonendes Verhalten und entsprechende Technologien fördern

1. Was ist der CO2-Preis?

Der CO2-Preis ist eine Abgabe auf den Handel mit Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Benzin und Diesel. Mit den Einnahmen werden klimafreundliches Verhalten und entsprechende Technologien gefördert. Die Abgabe wird seit dem 1. Januar 2021 erhoben; seit 2023 auch auf Kohle und Abfall-Brennstoff. Die Kosten geben die Händler*innen weiter an ihre Kund*innen.

2. Wie hoch ist der CO2-Preis?

Im Jahr 2025 liegt der CO2-Preis bei 55 Euro pro Tonne CO2. Von Jahr zu Jahr steigt er weiter an. 2026 soll er dann zwischen 55 und 65 Euro liegen. Bezahlen müssen den Preis die Händler*innen von Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Benzin, Diesel sowie Kohle und Abfall (Müllverbrennung). Die geben die Mehrkosten weiter an Ihre Kund*innen, die davon aber auch profitieren können. Für Fernwärme fallen ebenfalls CO2-Kosten an, wenn sie mit Heizöl, Erd- oder Flüssiggas, Kohle oder Abfall erzeugt wird.

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

Berechnungsgrundlagen: Wohnung mit 70 m² im Mehrfamilienhaus und Einfamilienhaus mit 110 m² und durchschnittlichem Heizenergieverbrauch; Pkw: 6 Liter pro 100 Kilometer, 20.000 Kilometer pro Jahr

Bei vermieteten Wohnungen und Häusern mussten die zusätzlichen Heizkosten bis zum Jahr 2023 zu 100 Prozent von den Mieter*innen getragen werden. Seitdem sind bis zu 95 Prozent von den Vermieter*innen von Wohngebäuden zu zahlen – je schlechter die Energiebilanz (CO2-Ausstoß je Quadratmeter), desto mehr.

Für die Jahre 2022 bis 2025 war der CO2-Preis per Gesetz festgeschrieben. Wegen der gestiegenen Energiepreise wurde die weitere Erhöhung für das Jahr 2023 um je ein Jahr verschoben. Wegen der Haushaltskrise wurde der Preis für 2024 und 2025 erhöht:

- 2022: 30 Euro je Tonne CO2

- 2023: 30 Euro je Tonne CO2

- 2024: 45 Euro je Tonne CO2

- 2025: 55 Euro je Tonne CO2

Ab dem Jahr 2026 gilt ein Korridor von 55 bis 65 Euro. Danach soll sich der Preis frei am Markt bilden. Am freien Markt lag der europäische CO2-Preis (Beispiel: ECX EUA) in den Jahren 2023 und 2024 zwischen rund 37 und 90 Euro.

Warum ein CO2-Preis?

Der CO2-Preis war Teil des Klimapakets der Bundesregierung im Jahr 2020. Ziel des Pakets war, klimaschonendes Verhalten zu belohnen und entsprechende Technologien fördern. Klimaschädliche Verhaltensweisen und Technologien kosten dadurch mehr. Das Paket enthielt neben dem Preis weitere Punkte, die Einfluss auf Kosten haben. So wird auch das Fliegen teurer. Im Gegenzug ...

- sind die Abgaben für Strom gesunken,

- gibt es mehr Fördermittel und steuerliche Vergünstigungen,

- wurde Elektromobilität weiter gefördert und

- die Pendlerpauschale ist gestiegen.

Ursprünglich war von Beginn an das Aufteilen der Kosten zwischen Vermieter*innen und Mieter*innen vorgesehen, um die Wirkung des CO2-Preises verbessern. Denn die Vermieter*innen entscheiden über energetische Sanierungen und die Art der Heizung. So haben sie großen Einfluss auf die zusätzlichen Heizkosten durch den CO2-Preis und sind motiviert, ebenfalls für weniger Heizenergieverbrauch zu sorgen. Im letzten Moment fiel jedoch die Entscheidung gegen das Aufteilen. Und so mussten Mieter*innen die Kosten vorläufig allein tragen – seit 2023 in vielen Fällen nicht mehr.

3. Wie hoch ist der CO2-Preis fürs Heizen?

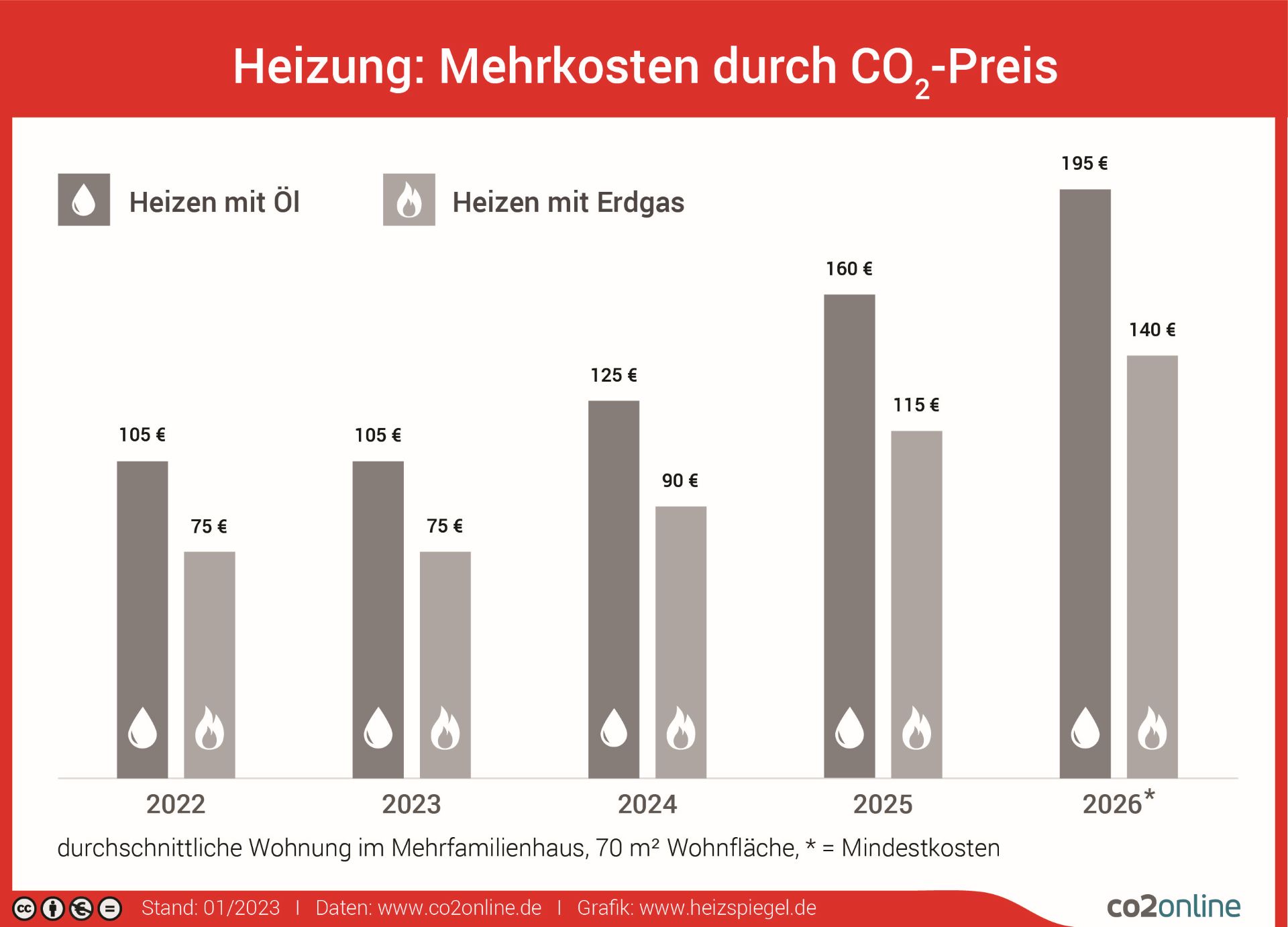

Die zusätzlichen Kosten durch den CO2-Preis fürs Heizen unterscheiden sich je nach Verbrauch und Energieträger. Letztere sorgen für unterschiedlich viel CO2. Wer mit Heizöl heizt, zahlt deswegen mehr. Entscheidend ist auch der Sanierungsstand: In unsanierten Gebäuden wird es teurer als in sanierten.

In einer durchschnittlichen Wohnung liegen die Mehrkosten im Jahr 2023 je nach Energieträger und Heizsystem bei ...

- Heizöl: 90 Euro

- Erdgas: 70 Euro

- Fernwärme: 60 Euro

Bis zum Jahr 2025 steigen die zusätzlichen Kosten weiter an:

- Heizöl: 165 Euro

- Erdgas: 125 Euro

- Fernwärme: 110 Euro

Bei einer vermieteten Wohnung werden die Kosten aufgeteilt.

Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 110 statt 70 Quadratmetern Wohnfläche sind die Kosten entsprechend höher:

- Heizöl: 155 Euro (2023), 285 Euro (2025)

- Erdgas: 115 Euro (2023), 215 Euro (2025)

- Fernwärme: 155 Euro (2023), 190 Euro (2025)

Auch bei einem vermieteten Haus werden die Kosten aufgeteilt.

Kein CO2-Preis fällt bei Wärmepumpen und Biomasse wie Holzpellets, Hackschnitzel oder Scheitholz an. Nutzer*innen von Wärmepumpen profitieren zusätzlich vom CO2-Preis: Denn die Einnahmen wurden genutzt, um die EEG-Umlage auf Strom erst zu deckeln und dann abzuschaffen: im Jahr 2021 auf 6,5 Cent je kWh, in 2022 auf 3,7 Cent. Seit 1. Juli 2022 ist die EEG-Umlage komplett entfallen.

4. Wie werden die CO2-Kosten seit 2023 aufgeteilt?

Seit 1. Januar 2023 sind die CO2-Kosten aufzuteilen. Die Gebäude werden dazu in zehn Stufen eingeteilt. Je höher der CO2-Ausstoß pro Quadratmeter, desto mehr müssen die Vermieter*innen zahlen:

- Bei mehr als 52 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr übernehmen die Vermieter*innen 95 Prozent und die Mieter*innen 5 Prozent der CO2-Kosten.

- Bei sehr effizienten Gebäuden (unter 12 kg, ab Effizienzhaus-Standard 55: EH55) müssen die Mieter*innen die Kosten weiterhin zu 100 Prozent übernehmen.

Ausnahmen gibt es für Gebäude mit Denkmalschutz und in Milieuschutz-Gebieten. Denn dort sind Sanierungen nur eingeschränkt erlaubt. Für Geschäfte, Bürogebäude und andere Nichtwohngebäude gilt das Stufenmodell noch nicht: Die Kosten werden vorläufig zur Hälfte aufgeteilt, wenn es keine andere vertragliche Vereinbarung gibt. Für Nichtwohngebäude soll es aber ebenfalls ein Stufenmodell geben, sobald alle dafür nötigen Daten vorliegen.

CO2-Preis seit 1. Januar 2023: 10-Stufen-Modell

So sieht die Verteilung der CO2-Kosten zwischen Mieter*innen und Vermieter*innen von Wohngebäuden seit 2023 aus. Entscheidend ist der Wert für CO2 pro Quadratmeter und Jahr (CO2/m2a):

Für mehr Informationen bitte scrollen bzw. ziehen

In welche Stufe das eigene Gebäude fällt, steht seit 2023 in der Heizkostenabrechnung.

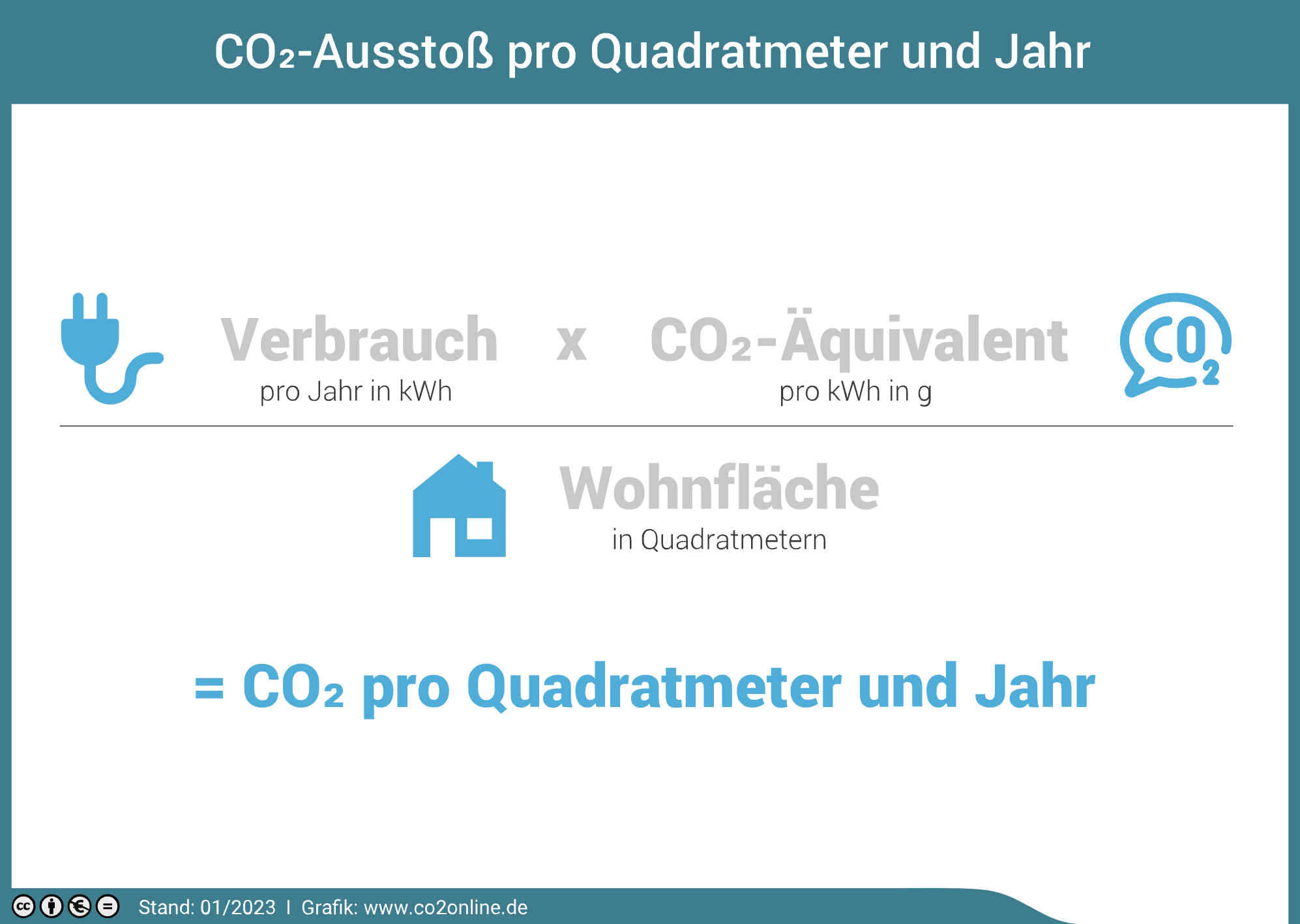

Wie lässt sich die Stufe beim CO2-Preis fürs Heizen berechnen?

Die CO2-Preis-Stufe lässt sich einfach berechnen: mit dem Heizenergieverbrauch und der Wohnfläche des gesamten Gebäudes. Das zeigt das Beispiel eines durchschnittlichen Mehrfamilienhauses mit Erdgas-Zentralheizung und zehn Wohnungen mit je 70 Quadratmetern.

91.700 kWh Erdgas pro Jahr (mittlerer Verbrauch laut Heizspiegel 2024)

mal 0,24 kg CO2 je kWh (laut GEG)

ist gleich 22.008 kg CO2

geteilt durch 700 m2

ist gleich 31,44 kg CO2 pro Quadratmeter und Jahr

Daraus ergibt sich Stufe 5, also ein Anteil von 60 Prozent für Mieter*in und 40 Prozent für Vermieter*in.

Mit Heizöl fällt die Rechnung für den/die Vermieter*in deutlich schlechter aus:

94.500 kWh Heizöl pro Jahr (mittlerer Verbrauch laut Heizspiegel 2024)

x 0,31 kg CO2/kWh

= 29.295 kg CO2/a

/ 700 m²

= 41,85 kg CO2/m²a

Das entspricht Stufe 7 und damit 40 Prozent für Mieter*in und 60 Prozent für Vermieter*in.

5. Ist für Biogas ein CO2-Preis zu zahlen?

Grundsätzlich gilt der CO2-Preis auch für Biobrennstoffe wie Biogas oder Biodiesel. Sie waren jedoch in den Jahren 2021 und 2022 davon befreit. Seit dem Jahr 2023 gilt die Befreiung nur noch für echtes Biogas und andere echte Biobrennstoffe. Deren Erzeuger müssen dann belegen, dass das Gas nachhaltig ist: etwas aus der Vergärung von Abfällen oder bestimmten Ackerpflanzen. Für dieses Biogas fällt auch weiterhin kein CO2-Preis an.

6. Wie hoch ist der CO2-Preis fürs Tanken?

Für Benzin und Diesel wird ebenfalls ein CO2-Preis fällig. Bei einem vergleichsweise niedrigen Verbrauch von 6 Litern auf 100 Kilometern und einer Jahresfahrleistung von 20.000 Kilometern sind es im Jahr 2025…

- für Benzin: 155 Euro

- für Diesel: 175 Euro

Für Elektroautos fallen dagegen keine Mehrkosten an. Im Gegenteil: Es gibt sogar eine Prämie für vermiedenes CO2. Außerdem sind zum Ausgleich die Elektroauto-Förderung (inzwischen eingestellt) und die Pendlerpauschale gestiegen.

7. Wie wird sich der Preis voraussichtlich entwickeln?

Was die Zukunft bringen wird, kann niemand vorhersagen. Was aber schon jetzt feststeht, ist, dass der CO2-Preis ab 2027 europaweit ermittelt wird – mit dem neuen europäischen Emissionshandel für Gebäude und Straßenverkehr (EU ETS 2). Aktuell liegt der Preis bei 74 Euro je Tonne. Einen Höchststand erreichte er im Februar 2023. Damals lag er bei 105 Euro.

Müssen wir jetzt Sorgen haben?

Es gibt verschiedene Mechanismen, die verhindern, dass der Preis zu stark steigt. Angestrebt wird ein Preis von 45 Euro im Jahr 2027 – im Vergleich zu jetzt würde der Preis also erst einmal sinken. Unklar ist, ob die Mechanismen diesen Preis erreichen können. Es werden 30 Prozent zusätzliche Zertifikate versteigert. Außerdem steht eine Reserve zur Verfügung. Die kann bei hohen Preisen genutzt werden. Bei sehr hohen Gas- und Ölpreisen könnte sich der neue Emissionshandel auch um ein Jahr verschieben.

Aber es ist das eindeutige Ziel, dass der CO2-Preis so weit steigt, dass sich alternative Heizlösungen wie Wärmepumpen und Wärmenetze rechnen. Es ist unwahrscheinlich, dass der CO2-Preis bereits 2027 bei 200 Euro pro Tonne liegen wird. Dass er aber in den darauf folgenden Jahren schrittweise auf 200 Euro und sogar mehr steigen kann, ist nicht ausgeschlossen. Studien gehen von 100 bis 300 Euro aus, also deutlich mehr als bisher.

Beispiele für CO2-Kosten bei 100, 200 und 300 Euro pro Tonne

durchschnittliches Einfamilienhaus (110 m2, 16.000 kWh Gasverbrauch pro Jahr)

- CO2-Kosten bei 100 Euro/Tonne: 381 Euro

- CO2-Kosten bei 200 Euro/Tonne: 762 Euro

- CO2-Kosten bei 300 Euro/Tonne: 1.143 Euro

durchschnittliche Wohnung (70 m2, 10.000 kWh Gasverbrauch pro Jahr, 50-Prozent-Anteil)

- CO2-Kosten bei 100 Euro/Tonne: 119 Euro

- CO2-Kosten bei 100 Euro/Tonne: 238 Euro

- CO2-Kosten bei 300 Euro/Tonne: 357 Euro

8. Wie kann ich zusätzliche Kosten durch den CO2-Preis vermeiden?

Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten dürfte es in den meisten Fällen sein, den Energieverbrauch zu senken: Je weniger Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Kohle, Benzin oder Diesel verbraucht wird, desto weniger CO2-Kosten entstehen.

- Mit unserem Heizkosten-Rechner können Sie herausfinden, wie groß Ihr Sparpotenzial ist.

- Wer gleich mit dem Sparen loslegen will, kann die besten Tipps für weniger Heizkosten nutzen.

Fürs Heizen und Autofahren gibt es zudem Alternativen, für die gar kein CO2-Preis fällig wird. Beim Heizen sind das zum Beispiel Wärmepumpen sowie die Heizungsunterstützung durch Solarthermie und Photovoltaik. Fürs Autofahren bieten sich neben Elektroautos und auch andere Verkehrsmittel an.

CO2-Preis: Tipps für Eigentümer*innen

Eigentümer*innen haben in der Regel mehr Möglichkeiten als Mieter*innen, um Mehrkosten durch den CO2-Preis zu vermeiden. Denn als Eigentümer*in können Sie auch die Heizanlage und die Gebäudehülle optimieren. Das geht mit ganz einfachen und kostengünstigen Maßnahmen wie dem Tausch der Heizungspumpe oder dem hydraulischen Abgleich. Beides wird mit 15 bis 20 Prozent Zuschuss gefördert.

Ist die Heizanlage schon in die Jahre gekommen, sollten Sie einen kompletten Tausch der Heizung prüfen. Dafür ist seit 1. Januar 2024 ein Zuschuss von bis zu 70 Prozent möglich, ab und an auch kombinierbar mit regionalen Förderungen. Gar keine CO2-Kosten fallen bei Wärmepumpen, Solarthermie, Heizen mit nachhaltigem Biogas oder Holz an.

Am meisten zahlt es sich aus, wenn Sie vor dem Heizungstausch für eine bessere Dämmung und dichtere Fenster sorgen. Dann reicht auch eine geringere Heizleistung aus. Dazu können Sie mit einem/r Energieberater*in einen Sanierungsfahrplan erstellen.

Photovoltaik und Elektromobilität kombinieren

Nicht nur die Heizkosten steigen durch den CO2-Preis. Auch Autofahren mit Benzin und Diesel wird teurer. Deswegen sollten Sie auch dort Sparpotenziale prüfen. Als Eigentümer*in haben Sie eine besonders lukrative Option: Sie können den Treibstoff für ein Elektroauto selbst produzieren – mit einer Photovoltaikanlage. Über eine Wallbox können Sie Ihr Elektroauto dann kostengünstig laden. So entstehen keinerlei zusätzliche Kosten durch den CO2-Preis.

CO2-Preis: Tipps für Mieter*innen

Auch als Mieter*in können Sie zusätzliche Kosten durch den CO2-Preis vermeiden. In der Regel ist das Sparpotenzial beim Heizen am größten: Etwa 90 Prozent aller Haushalte in Deutschland zahlen mehr als nötig. Wie groß Ihr persönliches Potenzial ist, können Sie mit dem Heizkosten-Rechner herausfinden. Falls Sie lieber gleich mit dem Sparen beginnen wollen: Wir haben die besten Tipps für einen niedrigeren Heizenergieverbrauch zusammen gestellt.

Zum HeizCheckCO2-Preis: Tipps für Autofahrer*innen

Falls Sie Autofahrer*in sind, gibt es weitere Möglichkeiten für einen möglichst niedrigen CO2-Preis:

- Als Besitzer*in eines Elektroautos können Sie seit 2022 eine jährliche CO2-Prämie (THG-Quote) erhalten. Die bringt im Jahr 2025 voraussichtlich zwischen 50 und 80 Euro ein.

- Prüfen Sie, ob Sie einen Teil Ihrer Strecke ohne Auto zurücklegen können; zum Beispiel indem Sie Fahrrad und Bahn oder Carsharing kombinieren.

- Finden Sie heraus, ob ein Urlaubsziel oder ein anderes Fernziel auch ohne Auto gut zu erreichen ist. Auf vielen Strecken können Sie mit dem Zug bequemer und schneller oder mit dem Bus besonders günstig reisen.