Was die GEG-Novellierung im Bereich Heizen konkret bedeutet

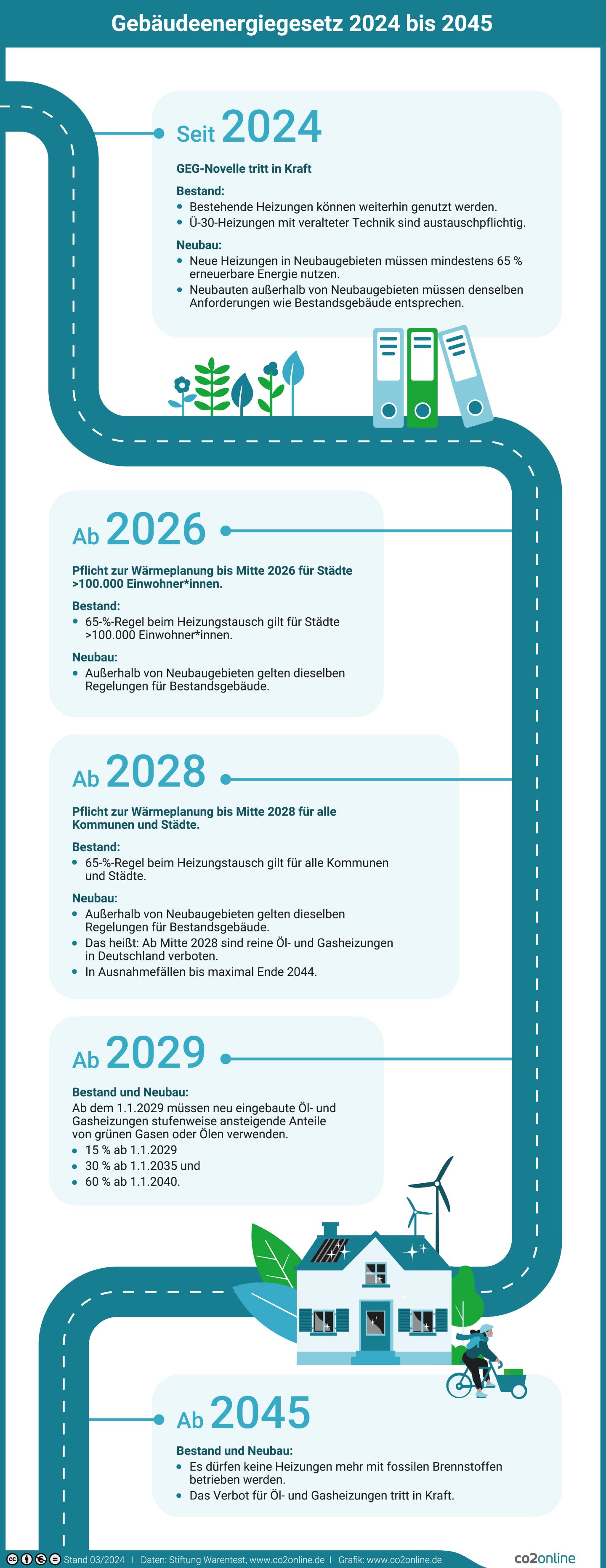

Seit 2024 müssen Eigentümer*innen beim Einbau neuer Heizungen konsequent auf erneuerbare Energie setzen. Das heißt konkret, dass möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Eine Technologie, die sich hierfür sehr gut eignet, ist die Wärmepumpe. Sie ist aber nicht die einzige Heizoption, die Eigentümer*innen haben.

NEU: Informationspflicht bei Einbau einer fossilen Heizung

Außerdem wurde eine Beratungs- und Informationspflicht beim Einbau einer Öl- oder Gasheizung beschlossen. Das bedeutet konkret: Bevor eine neue Heizungsanlage auf Basis eines festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffs eingebaut wird, muss eine Beratung durch eine entsprechende Fachkraft erfolgen. Dies kann etwa ein/e Schornsteinfeger*in, Heizungsbauer*in oder Energieberater*in sein.

In dem Gespräch muss vor allem auf die möglichen Kostenrisiken durch steigende CO2- und Brennstoffpreise sowie auf die möglichen Auswirkungen der örtlichen Wärmeversorgung hingewiesen werden.